心肺蘇生法

心肺蘇生法(Cardio-pulmonary resuscitation)

1. 心肺蘇生法(CPR)の必要性

心肺蘇生法(CPR)とは、突然の事故や病気により意識障害、呼吸停止、心停止もしくはこれに近い状態に陥った傷病者を救命するために行う手当てをいいます。

埼玉県央広域消防管内において119番通報がされてから救急車が到着するまでの所要時間はおよそ6分です。生命の危機に瀕している傷病者は、時間経過とともに命が削られているといっても過言ではなく、救急車が到着するまでのわずか数分間にどれだけ適切で迅速な手当てが施されたか否かが、傷病者の生命のカギを握っています。

どんなに速い救急車でもそばにいるあなたにはかなわない!!のです。

もしも、あなたのそばで突然に人が倒れたり事故などに遭遇したら、あなたは手を差し伸べることができますか?

2. 心肺蘇生法の手順

<1>反応(意識)を確認する

- 倒れているところを発見した場合には、周囲の安全を確認してから近づきます。

- 傷病者の耳もとで「大丈夫ですか」または「もしもし」と大声で呼びかけながら、肩をやさしくたたき、反応があるかないかをみます。

<2>119番通報と協力者への依頼

助けを求め、協力者が駆けつけたら、「あなたは119番へ通報してください」「あなたはAEDを持ってきてください」と具体的に依頼します。

<3>呼吸の確認

- 傷病者が「普段どおりの呼吸」をしているかどうかを確認します。

- 傷病者のそばに座り10秒以内で傷病者の胸や腹部の上がり下がりを見て「普段どおりの呼吸」をしているか判断します。

- 反応はないが、「普段どおりの呼吸」がある場合は、様子を見ながら応援や救急隊の到着を待ちます。

- 反応はないが「普段どおりの呼吸」をしている傷病者は回復体位にします。

- 吐物などによる窒息の危険があるときや、やむを得ず傷病者のそばを離れるときに行います。

<4>胸骨圧迫

- 傷病者に「普段どおりの呼吸」がない場合、あるいはその判断に自信が持てない場合には、心停止と判断し、危害を恐れることなく直ちに胸骨圧迫を開始します。胸骨圧迫によって、全身に血液を送ることが期待できます。

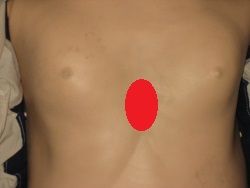

- 胸の左右真ん中にある胸骨の下半分を、重ねた両手で強く、速く、絶え間なく圧迫します。

- 胸骨の下半分に、片方の手の付け根を置きます。

- 他方の手をその手の上に重ねます。両手の指を互いに組むと、より力が集中します。

- 両肘をまっすぐに伸ばして手の付け根の部分に体重をかけ、真上から垂直に傷病者の胸が約5cm沈むまでしっかり圧迫します。

- 1分間に100~120回の早いテンポで連続して絶え間なく圧迫します。

- 圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めるとき)は、十分に力を抜き、胸が元の高さに戻るようにします。

<5>人工呼吸

- 30回の胸骨圧迫が終わったら、直ちに気道を確保し人工呼吸を行います。

(1)気道確保(頭部後屈あご先拳上法)

- 傷病者ののどの奥を広げて空気を肺に通しやすくします(気道の確保)

- 片手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指の2本をあご先(骨のある硬い部分)に当てて、頭を後ろにのけぞらせ(頭部後屈)、あご先を上げます(あご先拳上)。

(2)人工呼吸(口対口人工呼吸)

- 気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で傷病者の鼻をつまみます。

- 口を大きく開けて傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにして、息を約1秒かけて吹き込みます。傷病者の胸が上がるのを確認します。

- いったん口を離し、同じ要領でもう1回吹き込みます。

<6>心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)の継続

- 胸骨圧迫を30回連続して行った後に、人工呼吸を2回行います。

- この胸骨圧迫と人工呼吸の組合せ(30:2のサイクル)を、救急隊員と交代するまで、絶え間なく続けます。

- 人工呼吸ができない場合には、胸骨圧迫のみを行います。

ポイント

- もし救助者が二人以上いて、交代可能な場合には、疲労により胸骨圧迫の質が低下しないよう、1~2分間程度を目安に交代するのがよいでしょう。

<7>AEDの使用

(1)AEDの準備と装着

①AEDを傷病者の近くに置く。

- AEDを傷病者の近くに置きます。

- ケースからAED本体を取り出します

②AEDの電源を入れる。

- AED本体のふたを開け、電源ボタンを押します(ふたを開けると自動的に電源が入る機種もあります。)

- 電源を入れたら、それ以降は音声メッセージと点滅するランプの指示に従って操作します。

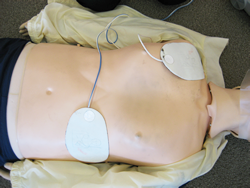

③電極パッドを貼る。

- 傷病者の衣服を取り除き、胸をはだけます。

- 電極パッドの袋を開封し、電極パッドをシールからはがし、粘着面を傷病者の胸の肌にしっかりと貼り付けます。

- 機種によっては、電極パッドのケーブルを接続するために、ケーブルのコネクタをAED本体の差込口(点滅している)に差し込むものがあります。

ポイント

- 電極パッドを貼り付ける際にも、できるだけ胸骨圧迫を続けてください。

- アクセサリーなどの上からは貼らないようにしてください。

(2)心電図の解析

- 電極パッドを張り付けると「体に触れないでください」などと音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。 このとき、AEDの操作者は「みなさん、離れて!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認します。

- AEDは、電気ショックを行う必要があると解析した場合には「ショックが必要です」などの音声メッセージを流します。

- 「ショックは不要です」といった音声メッセージの場合は、救助者は直ちに、胸骨圧迫を再開します。

※一部の機種に解析ボタンを押すタイプがあります。

(3)電気ショック

- AEDが、電気ショックが必要と解析した場合は、「ショックが必要です」といった音声メッセージとともに自動的にエネルギーの充電を始めます。充電には数秒かかります。

- 充電が完了すると「ショックボタンを押してください」といった音声メッセージとともに、ショックボタンが点灯して、充電完了の連続音が出ます。

- AED操作者は、「ショックを行います。みなさん、離れて!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認して、ショックボタンを押します。

(4)心肺蘇生を再開

- 電気ショックを行ったら、直ちに胸骨圧迫を再開します。

<8>乳児及び小児の心肺蘇生法

- 乳児及び小児の心肺蘇生法は人工呼吸2回と胸骨圧迫30回を繰り返します。

- 乳児の場合、指2本で、胸の厚さの約1/3が沈むまでしっかり圧迫します。

- 小児の場合、両手または体格に応じて片手で、胸の厚さの約1/3が沈むまでしっかり圧迫します。

<9>注意点

- 心肺蘇生法は、呼吸と循環が十分に回復するか、救急隊や医師に引き継ぐまで継続します。

- 心肺蘇生法の訓練は応急手当指導員等の指導のもとに実施してください。

- 訓練にあたっては心肺蘇生訓練人形を使用して行い、生体による訓練は決して行わないでください。

参考文献:東京法令出版 応急手当講習テキスト(改訂5版)