火災予防情報

火災予防のための情報を紹介します。

住宅防火

「住宅防火 いのちを守る 10のポイント」を実践しましょう 。

4つの習慣

- 寝たばこは絶対にしない、させない。

- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

- コンロを使うときは火のそばを離れない。

- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

6つの対策

- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

「住宅防火 いのちを守る 10のポイント」リーフレット(PDF 310KB)

放火防止対策

火災の原因の上位に「放火」・「放火の疑い」があります。

放火をされにくい環境を作りましょう。

たき火による火災

近年、たき火が出火原因の上位となっています。

風が強い日や燃えやすいものの近くで行うと、思いもよらず燃え広がることがあります。

【実際にあった火災例】

・庭でたき火をしていたところ、風で火の粉が飛び建物が燃えた 。

・畑でたき火をしていたところ、火が衣服に燃え移って大やけどをした。

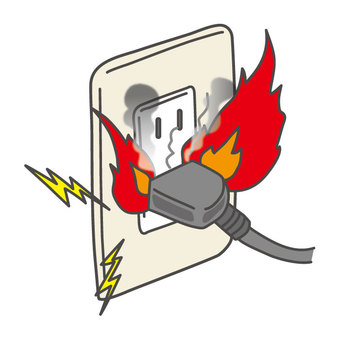

電気関係の火災

身近で便利な電気製品ですが、使い方や管理を誤ると火災につながる恐れがあります。

【実際にあった火災例】

・電気ストーブをつけたまま就寝したところ、掛布団が触れて火災となった。

・たこ足配線で多数の電気製品を使用していたところ、電源タップが熱を持ち出火した。

・電源コードを機器に挟んだまま使用して出火した。

・自ら電線をよって接続した延長コードを使用していたところ、ショートして出火した。

製品からの火災

説明書のとおりに使用していても、製品自体の不備により出火することがあります。

当消防本部管内でもリコールの対象となっていた電源コードから火災が発生した例があります。

事例や注意点などはこちらをご覧ください。

たばこが原因の火災

たばこが原因の火災が毎年多く発生しています。

たばこ火災を防止するため次のことに注意しましょう。

- 吸い殻は投げ捨てるなどせず灰皿を使用しましょう。

- 吸い殻は水につけるなど完全に消火しましょう。

- 吸い殻は灰皿に溜めずこまめに捨てましょう。

- 燃えやすい物の近くでは吸わないようにしましょう。

- 寝たばこをしないようにしましょう。

ごみ収集時のスプレー缶等による火災

近年、中身が残ったままのライター、スプレー缶等がごみに出され、ごみ収集車から火災が発生する事案が起きています。

ライター、スプレー缶等は必ず中身を使い切り、正しいごみの分別を行い、火災を防ぎましょう。

また、充電式電池(モバイルバッテリー等)による火災発生件数も増加しているため、注意しましょう。